Tiberio Grimberg vive all’estremità di Beka’ot, un insediamento israeliano nelle vicinanze della valle del giordano. Lavora come giardiniere, cure le piante e le innaffia nel suo moshav. «Qua intorno, nella valle del Giordano, crescono soprattutto vigneti», racconta Tiberio mentre si terge il sudore, in sella al suo trattore. Padre di sei figli vive a Beka’ot dagli anni Settanta. «Ho trovato il futuro in questa terra. L’acqua non manca, abbiamo portato il verde, dove c’era il deserto», spiega sereno. «Ma è come la giungla, il deserto, una battaglia continua. E i palestinesi stanno perdendola».

A meno di un chilometro di distanza spicca il contrasto con la terra brulla degli allevatori beduini, che rivela con immediatezza la drammatica scarsità d’acqua. «Per prendere l’acqua dobbiamo percorrere oltre venticinque chilometri ogni giorno con il trattore», spiega Abed al Mahdi Salami, 73 anni, capo della piccola comunità beduina di al-Hadidiyah. «Abbiamo provato a costruire con i soldi della cooperazione spagnola un condotto per agricoltura e allevamento. Ma i militari israeliani l’hanno demolito per ragioni di sicurezza», commenta cupo Abed mentre mostra i resti del tubo. Nei pressi della sua tenda una pompa d’acqua della compagnia Mekorot, una grande utility israeliana, emette un sottile ronzio. «L’acqua c’è, vedete? Perché non possiamo usarla?»

La lotta per l’acqua da anni è al centro del conflitto tra palestinesi e israeliani. Una tensione sfociata in vera e propria crisi nell’estate 2016 quando numerosi villaggi e campi profughi palestinesi sono rimasti senz’acqua per giorni, dovendo così importare acqua in grosse botti per sopperire ai bisogni di base, attendendo svegli, nel cuore della notte, perché tornasse la pressione nelle tubature.

«Nei campi profughi, specie al sud, verso Hebron – ma anche nel nostro – non si è vista l’acqua per giorni. Niente doccia per i bambini, rubinetti immobili, nemmeno una goccia per i sanitari. Un inferno». Amjad Rfaie, è il direttore del campo profughi di New Askar, ogni giorno deve affrontare le richieste e le lamentele degli abitanti. «E gli israeliani, nonostante le richieste di acquistare l’acqua da Mekorot, pagando, non hanno fatto nulla. Anzi hanno addirittura ridotto i rifornimenti».

I palestinesi dipendono in larga parte dagli israeliani per l’acqua, nonostante acquiferi e bacini di raccolta delle piogge siano concentrati nella parte centro-settentrionale dei territori palestinesi.

«Esiste una cesura nel diritto per l’accesso all’acqua tra i due popoli», spiega Amit Gilutz, portavoce di B’tselem, un’organizzazione israeliana che lavora con lo scopo di tutelare i diritti della popolazione araba in Terra Santa. «Per ogni pozzo nuovo, anche nei territori controllati dall’Autorità Palestinese, serve un permesso dall’Autorità civile regionale israeliana (ICA). L’acqua non è distribuita in maniera eguale e spesso le infrastrutture palestinesi, nelle aree militari controllate dagli israeliani sono danneggiate o letteralmente distrutte».

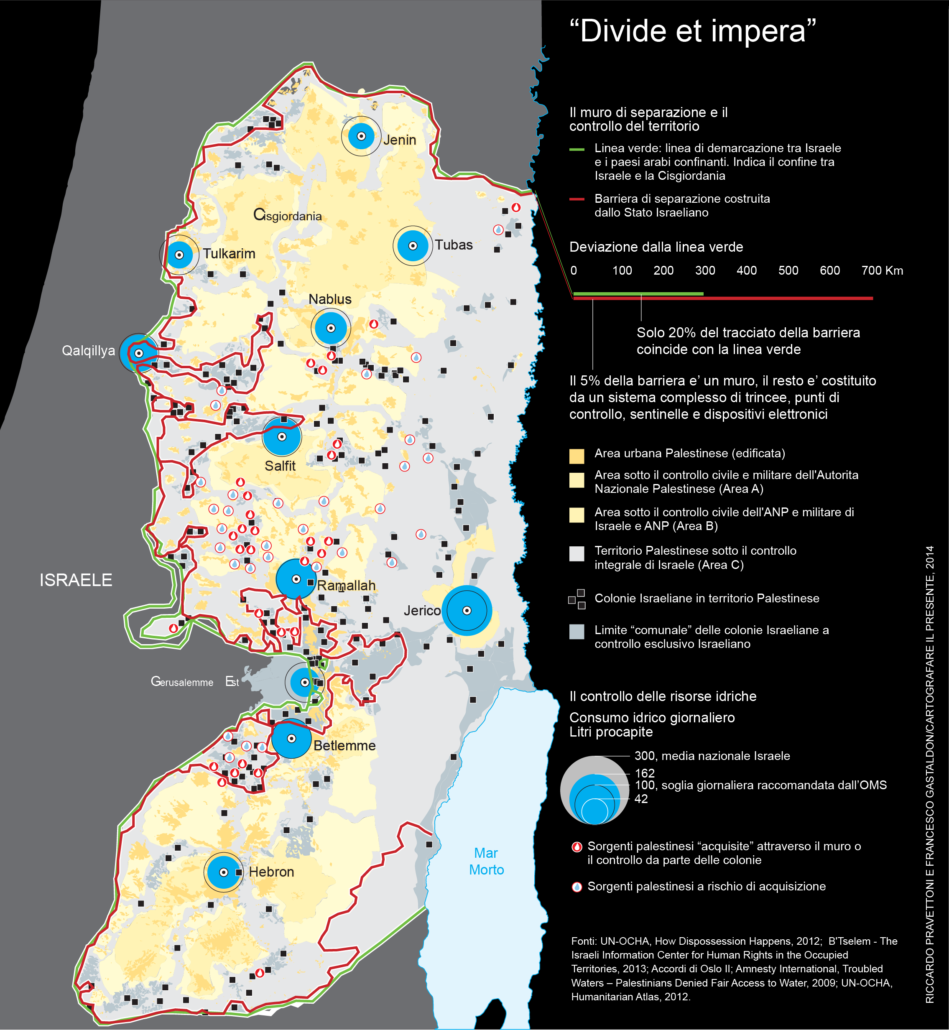

In base agli Accordi di pace ad interim di Oslo II, del 1995, la distribuzione di acqua tra israeliani e palestinesi sarebbe dovuta essere divisa rispettivamente all’80% e 20%, in attesa di uno statuto definitivo che avrebbe dovuto dare vita allo stato Palestinese e ai confini di quello israeliano. Oggi queste quote sono ulteriormente ridotte, con i palestinesi che hanno accesso solo al 14% delle risorse dei bacini. La gestione coordinata tra le due entità politiche è più complicata che mai. «Noi abbiamo difficolta di ogni tipo nell’amministrazione quotidiana», spiega Imad Masri, direttore del Water supply and sanitation department del municipio di Nablus, seconda città della West Bank. «Dall’impossibilità a costruire nuovi pozzi a causa del congelamento della Commissione Congiunta sull’Acqua israelo-palestinese (un’entità creata con gli accordi di Olso per coordinare la gestione idrica, nda), alla burocrazia per i progetti infrastrutturali, fino ai blocchi alla dogana israeliani di componenti per gli impianti. Una pompa ordinata dall’Italia ci ha messo oltre un anno e mezzo per arrivare, lasciando il pozzo fermo».

I territori palestinesi sono un arcipelago complesso, dove non è sempre chiaro chi governa e quali sono i responsabili amministrativi. I campi profughi sono amministrati da UNRWA, l’agenzia Onu creata nel 1948 per i profughi palestinesi, l’area A, sotto controllo dell’Autorità Palestinese (15% della West Bank), l’area B è governata da amministrazione civile palestinese e sorvegliata da un controllo militare misto israeliano/Palestinese), l’area C sono i territori palestinesi dove sono situati gli insediamenti israeliani, di fatto controllati dall’autorità civile e militare israeliana (circa il 63% dei territori e oltre 150mila palestinesi residenti e 326mila coloni). In questa folle geografia politica la gestione delle risorse e infrastrutture idriche, fortemente politicizzata, è un vero nodo gordiano. La scarsa manutenzione palestinese, l’ingerenza miliare israeliana, la difficolta di coordinamento tra numerosi livelli amministrativi – tutti sottili stratagemmi politici – mantengono alta la tensione, mentre decine di migliaia di persone sono impattate quotidianamente nella propria vita.

A essere più colpiti dalla scarsità idrica «sono le aree rurali e i campi profughi», spiega Meg Audette, vice-direttore delle Operazioni UNRWA, l’agenzia ONU dedicata ai campi profughi. «Nei campi le infrastrutture sono vecchie e l’UNRWA non ha il mandato per creare nuove infrastrutture. Può solo monitorare la qualità dell’acqua e fare interventi minimi».

Secondo Majida Alawneh, direttrice qualità della Palestinian Water Autority (PWA) «ci sono oltre cento progetti critici che non sono stati approvati o rallentati dall’Amministrazione Civile Israeliana (ICA). Spesso sostenuti dalla cooperazione internazionale. Pochissimi i nuovi pozzi autorizzati negli ultimi sette anni, mentre la disponibilità idrica è passata da 118 milioni di metri cubici nel 1995 a 87 nel 2014, nonostante l’aumento popolazione nella West Bank, passata da 1,25 a 2,7 milioni di abitanti.

Per le organizzazioni non governative come B’tselem – e numerose altre Ong israeliane e internazionali come COSPE, Oxfam e GVC in Italia, attive nella West Bank – «il fulcro del problema, e delle ingiustizie è l’area C» spiega Gianni Toma, di COSPE, ong italiana che ha numerosi progetti nei Territori. «Dimenticata dall’autorità palestinese, interessata a sviluppare i centri urbani come Nablus, Ramallah e Jenin, e vessata dall’esercito israeliano».

In area C solo 16 villaggi su 180 sono collegati alla rete idrica. «Non alle fonti però», continua Amit di B’tselem, «bensì alla rete idrica degli insediamenti israeliani, divenendo così di fatto dipendenti dalla rete di Mekorot, che assegna ai palestinesi quote fisse, mentre i coloni ricevono acqua in base alla domanda. Il risultato? durante periodi di stress idrico, nei mesi più caldi, la pressione dell’acqua scende anche del 40%, visto che le colonie hanno la priorità. I palestinesi devono aspettare l’acqua per settimane, spesso ricevendola solo nel cuore della notte».

Nel campo beduino nei pressi di Ein al-Hilweh, nella valle del Giordano, Area C Mahmoud ha circa cinquecento pecore. Per il suo clan e i suoi capi necessita di 10 metri cubi d’acqua al giorno. Ma i suoi pozzi sono esauriti e non può spostarsi, per ragioni di sicurezza imposte dai militari, dice, nonostante sia un pastore nomade.

«Abbiamo chiesto più volte di poter accedere alla rete, ma senza possibilità. Abbiamo un pozzo ma non possiamo usarlo. Via da qua non possiamo andare. E così siamo costretti a portare acqua dentro delle botti con i trattori. Questo però ci rovina. Oltre il 50% del nostro guadagno dall’allevamento va in costi per l’acqua» spiega Mahmoud. «Inoltre abbiamo paura che i nostri mezzi ci vengano confiscati dall’esercito israeliano, come è già successo».

Sono oltre 30mila gli abitanti in area C che vivono in condizioni simili, molti con un consumo inferiore ai 20 litri al giorno, mostrano i dati di UN-OCHA. Il prezzo da pagare è salato: 400% rispetto alla normale bolletta idrica. Oltre i soldi per pompe addizionali, visto che la pressione molto spesso è insufficiente, persino a terra. Sovente debbono fermare l’approvvigionamento a causa delle esercitazioni militari, che vengono annunciate repentinamente.

Vari intervistati, sia israeliani che palestinesi, che preferiscono non rivelare il nome per la posizione che occupano e per la sensibilità politica della questione, hanno rivelato che in realtà non siano esclusivamente gli israeliani a limitare il fabbisogno idrico (97 progetti in West Bank sostenuti da stati donatori negli ultimi 6 anni attendono l’approvazione di Israele), ma sia l’Autorità Palestinese a non intervenire per migliorare la situazione, impiegando la situazione idrica come leva politica contro l’espansione delle colonie, in costante crescita, e per mantenere il consenso sulla popolazione. Secondo Uri Schor, portavoce della Water Authority israeliana, è stata la stessa Autorità Palestinese a non partecipare alla Commissione congiunta per l’acqua, il luogo elettivo per negoziare strategie comuni tra i due popoli, bloccando progetti importanti.

La questione dell’acqua è racchiusa nell’articolo 40 degli accordi di pace di Oslo. Un testo transitorio che avrebbe dovuto durare qualche anno al più tardi. «Oggi questo è l’unico quadro politico che abbiamo a disposizione», spiega Natasha Carmi, dell’Unità di supporto ai negoziati della Palestine Liberation Organization. «L’acqua è uno dei cinque punti cardine contenuti nell’accordo. L’obiettivo è un utilizzo equo per entrambi i popoli. Con un consumo pro-capite bilanciato. Eppure ogni palestinese ha una media di 70 litri al giorno, contro i 280 in media di un israeliano e i 350 litri di abitante delle colonie. 100 litri sono la soglia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per una vita salubre. Senza l’accesso all’acqua non può esserci un accordo».

«Siamo stufi che usino l’acqua come una pedina politica», spiega Mohammad, uno studente dell’università di Bir Zeit. «Gli israeliani con l’occupazione, l’Autorità Palestinese di Abbas come una delle sue poche leve per preservare lo status quo, mentre rimangono incapaci di negoziare la pace». Il malcontento cresce e non è da escludere una nuova crisi idrica durante l’estate 2017. Anche qualora s’allentasse la pressione politica israeliana le infrastrutture rimangono decisamente carenti: i pozzi sono profondi in media oltre 300 metri, difficili da raggiungere, e le riserve sempre più scarse; le tubature molto spesso risalgono ai tempi della Transgiordania mentre gli impianti di depurazione sono insufficienti e mal gestiti. «La qualità dell’infrastruttura palestinese è preoccupante», spiega Majida Alawneh della PWA. «Noi facciamo il possibile per soddisfare la domanda». Ma gli interventi da effettuare sono centinaia e centinaia.

Secondo Uri Schor, lo stallo voluto dai palestinesi nella Commissione Congiunta per l’acqua ha ritardato per anni lo sviluppo di nuove infrastrutture, fatto alla base dell’impossibilità di soddisfare la domanda della regione. Sebbene i palestinesi per voce degli amministratori locali e della Palestinian Water Autority intervistati da La Stampa ribadiscono che l’unica ragione della carenza d’acqua è l’occupazione militare, i dati del Palestinian Central Bureau of Statistics mostrano che nelle tubature palestinesi ogni anno vengono persi 26 milioni di milioni di metri cubici d’acqua, oltre il 40% di quello consumato, una cifra che raggiunge più della metà a Gaza, dove la situazione ha raggiunto livelli da vera e propria crisi, in particolare legata all’igiene.

Il capo del Coordinamento delle attività governative israeliane nei Territori, Yoav Mordechai, spiega, in un’intervista a Haartez che «stando alle stime palestinesi, il 96% dell’acqua prelevata dalla falda acquifera non è realmente potabile, ragione per cui i palestinesi fanno affidamento sull’acqua fornita da Israele. Il trattamento delle acque reflue nell’Autorità Palestinese è gravemente carente e, secondo le stime ufficiali, nei prossimi anni ci sarà un’enorme carenza per decine di milioni di litri cubi d’acqua». Numerosi intervistati, che preferiscono l’anonimato, suggeriscono che l’élite economica di Ramallah trae abbondanti profitti dalla crisi idrica, vendendo a caro prezzo acqua purificata, spesso proveniente dall’utility israeliana.

Qualche segnale positivo va sottolineato. A Nablus grazie alla cooperazione tedesca è stato inaugurato il primo impianto di depurazione di larga scala. «Credo che gli israeliani capiscano che questo tipo di progetti è di beneficio sia per noi che per loro», commenta con un sorriso Imad Masri. Anche il dialogo tra i deu nemici sembra essere ripartito. Dopo sei anni di stallo, il 15 gennaio il coordinatore delle attività governative nei territori (COGAT), il maggiore Gen. Yoav Mordechai, e il ministro degli affari interni palestinese, Hussein al-Sheikh, hanno firmato un accordo per rinnovare le attività della Commissione Congiunta sull’Acqua per discutere nuove infrastrutture e nuovi impianti per l’acqua potabile e la gestione delle fogne. «Un accordo che speriamo sia d’esempio in molti altri settori», commenta Seth Siegel, autore del libro Let there Be Water e studioso delle politiche idriche israeliane. «Israele è un leader nelle tecnologie per l’acqua e può fare molto per i palestinesi. L’errore dell’Autorità Palestinese è stato di non coordinarsi con gli israeliani, colpendo i palestinesi. Ora serve pragmatismo»

Per il momento la vita di Abed al Mahdi e di tanti beduini, agricoltori e famiglie palestinesi rimane attaccata ad una fornitura inesistente d’acqua. «Questa è occupazione e violenza politica», dice, mentre suo nipote mette in moto il trattore. «Non è successo nulla dal 1948, cosa mai potrà succedere oggi?»

TESTO e VIDEO: Emanuele Bompan

FOTOGRAFIE: Gianluca Cecere

MAPPE: Riccardo Pravettoni

…..

SI RINGRAZIA PER IL SUPPORTO

![]() European Journalism Center

European Journalism Center ![]() IDR Grant

IDR Grant

![]() CapHolding

CapHolding ![]() Fondazione LIDA

Fondazione LIDA

…..

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Maririosa Iannelli, Università di Genova